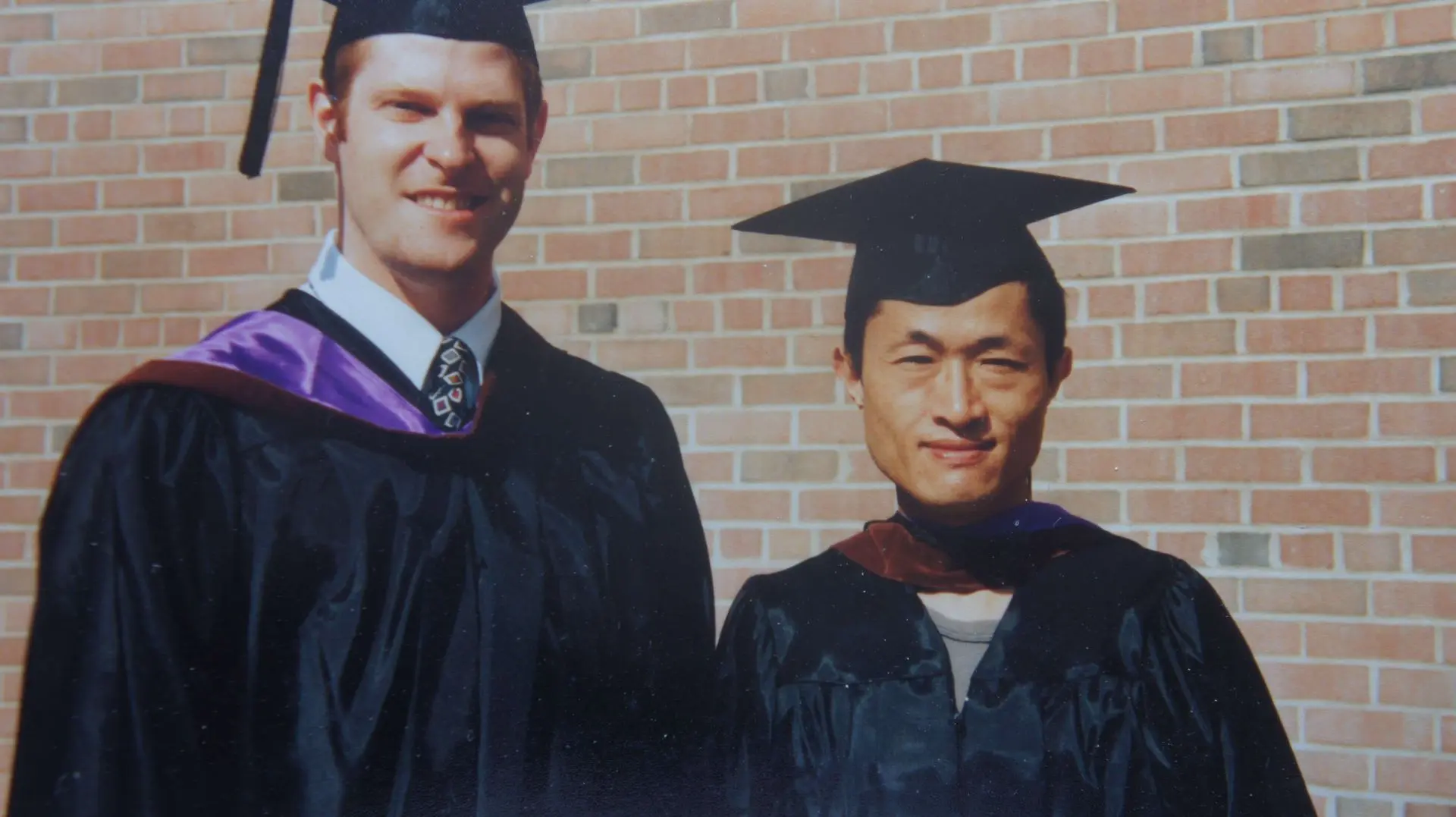

关于Jackson(李见深)的作品,我并不知道他从什么时候开始对陶艺产生兴趣,但据我所知,他曾在景德镇陶瓷大学学习,并毕业于美国著名的阿尔弗雷德大学。

他和我的作品(寄神宗美)似乎呈现出完全相反的表达方式。在他的作品中,可以看到对既有陶器形式的反抗。他对景德镇作为陶瓷产地所大量商品化、缺乏新鲜感的陶器感到不满足,并且对制作毫无偏差、标准化的陶器持反对态度。他会故意将拉坯成型的壶歪曲,顺应陶土本身的特质与本性来表现。

《新民窑·钵器》乐烧

2018年 14CM×14CM×12CM

《新民窑·花器》柴烧

2023年 25CM×25CM×25CM

此外,他还会从景德镇古窑址的发掘品中,取出那些原本因为“没用”而被丢弃的陶片,让它们重新被看到,并且他自己也创作类似的作品。这是一般陶艺家所不会去做的事情,但他正是通过表现陶艺中“负面的部分”,来揭示陶艺应有的姿态。他去美国的经历也值得注意:美国本来没有陶艺传统,因此他们所追求的不是“陶器作为器物”,而是把陶土仅仅作为一种造型素材来看待。这样一来,陶艺本身反而对我们东方人来说具有了新的新鲜感。我自己在1970年于京都举办的北美陶艺展中就有过类似的体会。观看了维塔・ヴォーコス、詹姆斯・メルチャート、玛丽莲・レヴィン等人的作品时,我感受到陶艺可能性的冲击。或许Jackson(李见深)在看到景德镇陶器时,也有着类似的震撼吧。

无题

2015

《罐墙之一》陶瓷

2015

34CM×13CM×40CM

至于我本人,虽然出生在陶艺家的家庭,但从未真正接触过陶土。直到25岁才正式开始学习陶艺,因此一直背负着一种劣势。即使在器物的成形上,即便依靠拉坯来较量,我也觉得自己比不上年轻人。

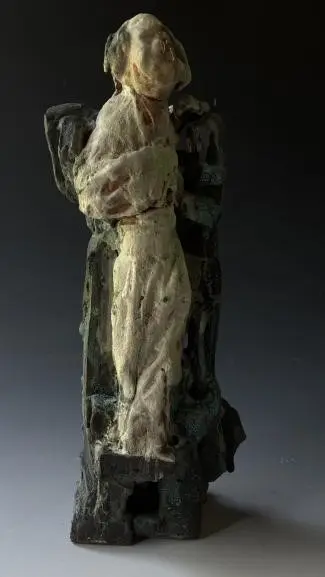

《远去》

陶瓷 2019年35CM×18CM×30CM

《被遗忘的》

陶瓷 2022年 51.5CM×51.5CM

另外,我也没有上过美术大学,没有进行过素描训练。只是稍微学习过一些造园设计,所以对绘画和雕塑完全没有自信,也因此怀有自卑感。然而,在八木老师的工房里担任助手的过程中,我渐渐树立起了造型上的自信。于是逐渐沉浸其中,但有一天我忽然意识到,如果这样下去,我或许可以做出类似八木一夫风格的作品,但永远无法超越他。因此,我在两年后辞去了工房的工作。但此后五年间,我都无法创作出任何作品。直到第五年,我才终于从单纯形态的组合开始尝试。

《小寒》 柴烧2023年

42CM×15CM×46CM

老师教导过我:“不要讨好泥土的质感”,也就是说,不要陷入茶陶、侘寂的世界。因此,我起初即便是手捏,也尽量不留下痕迹,在烧成过程中也否定所谓“烧味”。我以能够清晰表达形态为目的,把黑陶作为创作的基础。但当我逐渐建立起自信之后,便开始打破这种束缚,创作出融入窑变、破裂等因素的“再创造(Re-Creation)”系列。

说到这里,我和Jackson(李见深)之间其实有一个共通点:我们的作品并不会受到所谓“喜欢陶艺”的那类典型爱好者的欢迎。因为他们所想象的陶器,与我们的作品完全不同。而我们在明知如此的情况下,也并没有试图改变自己的风格